〒244-0817 神奈川県横浜市戸塚区吉田町1724-2 モデラ・ピークス戸塚6094

受付時間 | 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日を除く(応相談) |

|---|

アクセス | 戸塚駅から徒歩10分 |

|---|

お気軽にお問合せ・ご相談ください

かんたん!相続手続き

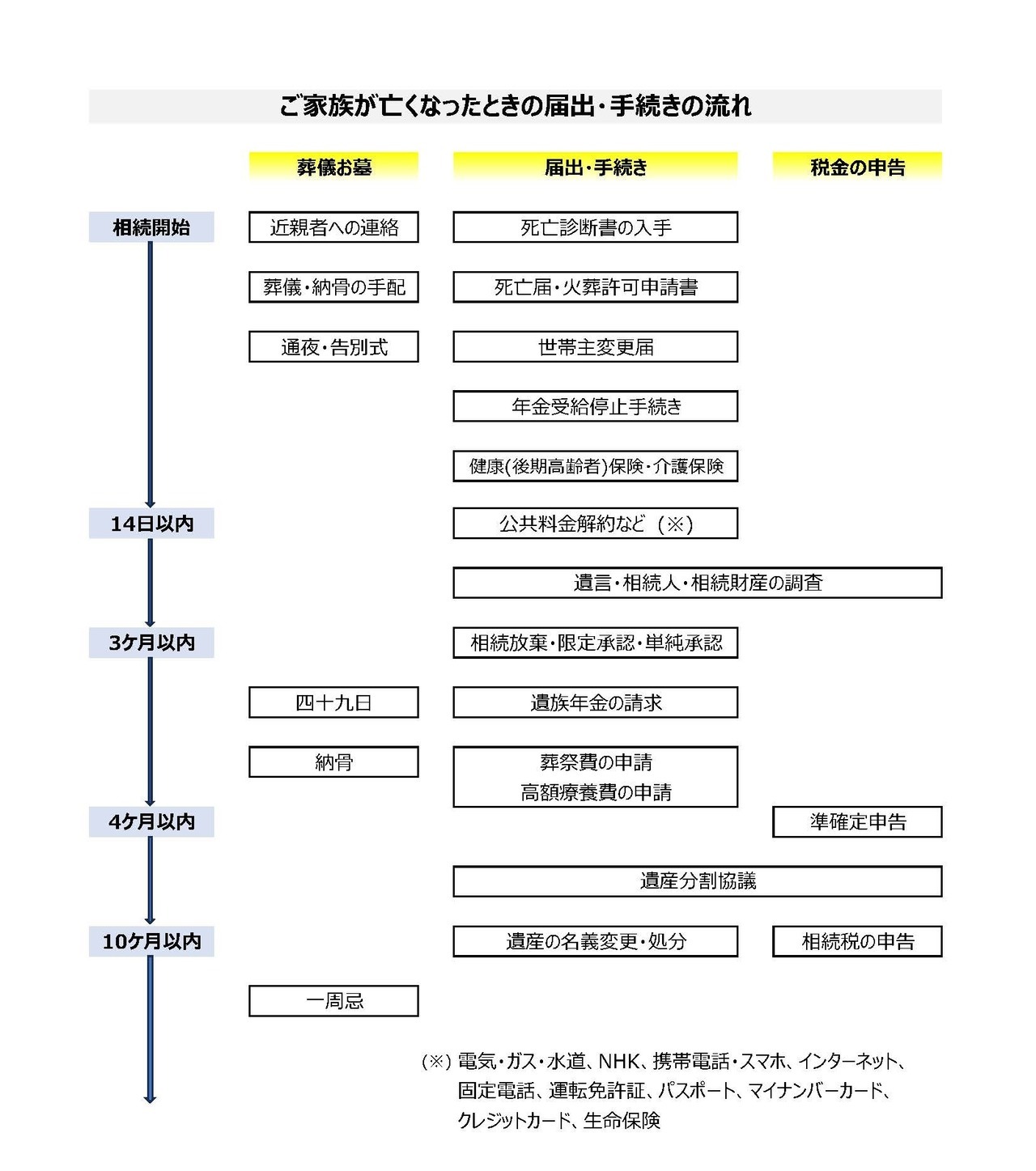

ご家族の方のご訃報に接した際、横浜市戸塚区の伊東眞人行政書士事務所は謹んで哀悼の意を表しますとともに、相続手続も含めて必要になる様々な届出や手続きについて親身にご案内させていただいています。相続に関する様々なご相談に応じ、ご希望のお客様には金融機関での相続手続の代行(代理)もお引き受けします。

法定相続人と法定相続分

【法定相続人】

相続の手続きを行うにあたっては、まず、相続人を確定させましょう。

配偶者は常に相続人となります。配偶者の相続順位は次の相続人と同順位になります。

第一順位 子

・離婚した元配偶者の子も相続人になります。

・相続のときに子が亡くなっている場合には、その子(孫)が相続人にな

ります。

第二順位 直系尊属

・一般的には親です。

・相続のときに親が亡くなっている場合には、祖父母などの直系尊属が相

続人になります。

第三順位 兄弟姉妹

・相続のときに兄弟姉妹が亡くなっている場合には、その子(甥、姪)が

相続人になります。

⇒第一順位の人がいればその人が、

第一順位の人がいなければ第二順位の人が相続人になります。

第二順位の人もいなければ第三順位の人が相続人になります。

【法定相続分】

次に相続の割合、あるいは、遺産の具体的な分け方を相続人で協議します。

法定相続分とは、民法(900条)で定められた相続の割合です。

ただし、遺言書で相続分を指定することができます。被相続人(亡くなった人)が遺言書で相続分を指定していたときには、遺言書が優先されます。

なお、遺産は法定相続分のとおりに分けなければいけないのではなく、相続人全員の合意により自由に分けることができます(民法906条)。

<相続人が配偶者のみの場合の法定相続分>

配偶者 全部

<相続人が配偶者と子の場合の法定相続分>

配偶者 二分の一

子 二分の一(複数いるときは、二分の一をその頭数で割ります)

<相続人が配偶者と直系尊属の場合の法定相続分>

配偶者 三分の二

直系尊属 三分の一(複数いるときは、三分の一をその頭数で割ります)

<相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合の法定相続分>

配偶者 四分の三

兄弟姉妹 四分の一(複数いるときは、四分の一をその頭数で割ります)

<相続人が①「子」のみ、②「直系尊属」のみ、③「兄弟姉妹」のみの場合の法定相続分>

①→②→③の順で、血族である相続人の法定相続分が全部となります。

同順位の人が複数いるときは、その頭数で割ります。

次は、具体的な相続手続き(遺産分割)の流れについて説明します。

相続手続き(遺産分割)のながれ

【遺言書の有無の確認】

法律的に有効な遺言書がある場合には、遺言書の記載内容が優先されます。遺言書の有無を確認しましょう。遺言書には法律で定められた7つの類型がありますが、通常は「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。

自筆証書遺言

・被相続人(亡くなった人)が、原則全文を自書、押印したものです。

・遺言書を作成したあと、親族の誰かに預ける、自身で保管等をするので

すが、紛失したり、遺言者が自信にしか分からない場所に保管したため

相続人がすぐには発見できないこともあります。

・自筆証書遺言については、手続きにあたり家庭裁判所で「検認」を受け

る必要があります。

・令和2年7月に施行された「法務局における遺言書の保管等に関する法

律」に基づき、法務局で保管されている可能性もあります。

公正証書遺言

・被相続人(亡くなった人)が公証人役場へ行き、証人二人以上の立ち合

いのもと、公証人が被相続人の趣旨どおりの遺言書を作成したものす。

・原本は公証人役場で保管されるとともに、被相続人(遺言者)には、遺

言書の正本と謄本が渡されます。

・公正証書遺言は自筆証書遺言に必要な「検認」は不要です。

【負債(借金等)の有無の確認】

負債(借入金など「マイナスの財産」)は、各相続人にその法定相続分に応じて当然に承継されます。被相続人(亡くなった人)に負債はないか、あるとしてその金額はいくらか、念のため確認しましょう。

【相続人の確定】

被相続人(亡くなった人)の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を市(区)役所で取り揃え、相続人が誰であるかを確定させます。住民票は住居地の市(区)役所で取れますが、生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本は住居地の市(区)役所だけでは揃わないことも多く、思った以上に手間と日数がかかってしまうことがあります。

具体的な相続手続き(遺産不動産の名義変更、遺産預貯金の解約等)では、確定した相続人が被相続人が亡くなった時点で相続人であったことを証明するため、確定した相続人の戸籍謄本(被相続人が亡くなったあとの日付のもの)も必要になりますので、併せて取っておくとよいでしょう。

【遺産の調査】

被相続人(亡くなった人)の財産を調査して、分割(相続人で分けることが)可能な遺産を確定します。一般的には次のような財産です。

・不動産(居住用、事業用、その他)

→被相続人が生前、相続人に知らせずに贈与等で所有者名義を変更して

いたり(例:夫が妻に譲渡)、居宅の接岸道路が被相続人名義の私道

ということもありますので、必ず、不動産登記簿謄本(法務局)や名

寄帳(市(区)役所)で確認します。

・預貯金

・株式

・ゴルフ会員権

【遺産分割協議(遺産の分け方を決める)】

相続人全員で相談して、どの遺産を誰が相続するかを決めます。

相続人の一人が全ての遺産を相続すること、あるいは、特定の遺産を特定の相続人が相続することも可能です。(この場合の留意点として「遺留分」について別途書きます。)

遺産の分け方は、一般的には次の順で検討します。

1 現物分割

遺産をその姿、形を変えずに相続人の間で分ける方法です。どの

ように分けるかは上記のとおり相続人の合意で足ります。

2 代償分割

一部の相続人に遺産を相続させ、その相続人が他の相続人に代償金を支

払う方法です。遺産が相続人の一部の居宅であるとき(例:被相続人と

長男が同居する居宅であるとき)などでは、この方法も選択肢の一つに

なります。

3 換価分割

遺産を売却(換金)し、そのおカネを分ける方法です。

4 共有分割

遺産を法定相続分等により相続人全員の共有とする方法です。遺産分割

協議(遺産の分け方の話し合い)の手間は省けますが、後に面倒なこと

も起こりうるので、特段の事情がない限りお勧めしません。

【遺産分割協議書に署名・捺印】

遺産分割協議が終われば(遺産の分け方について相続人全員が同意したら)、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名捺印(実印)をします。

遺産分割協議書は、相続人全員の印鑑証明書を添えて、様々な相続手続きに必要になります。

遺言書と遺留分

【「相続争い」はドラマの世界だけではない!】

「うちは財産がそんなにないから相続争いなど起きるわけがない」とおっしゃる方もたくさんいらっしゃいます。

でも、裁判所の資料によれば、家庭裁判所に持ち込まれる遺産分割調停(相続争い)は、遺産総額1000万円以下の場合が全体の約三分の一を占めるそうです。「相続争い」は一般的なご家庭でも起きているのです。

例えば・・・

二男「亡父の面倒は自分と妻がずっと見てきた。父の遺産は全て自分が相

続しても良いだろう」

長男「父の遺産は兄弟同じ比率で相続すべき」

「相続争い」が起きているのは、大きなお屋敷の立派なお部屋の中だけではないのです。

【遺言書を書いておけば相続争いは防げる】

法律的に有効な「遺言書」を書いておけば、「あなたの最後の想い」を残される家族に伝えることができるだけでなく、相続は遺言書の記載内容が優先されますので、「相続争い」を防ぐための手段にもなります。

例えば・・・

「私の遺産は、四分の三を二男に、八分の一を長男に相続させ、八分の一

は二男の嫁に贈与する。」

長年にわたり自分の面倒を見てくれた二男夫婦への想いを込めてこのような遺言書を生前に書いておけば、相続にあたってはこの遺言書が優先されます。長男は納得しないかもしれませんが。

さて、この遺言書を書くときに気にしておくべきなのが「遺留分」です。

【遺留分とは】

民法では、遺言書がある場合でも、一定範囲の相続人に一定の割合(額)の遺産を取得する権利を保障しています。これを「遺留分」と言います。

ここで、

一定範囲の相続人:配偶者、子、直系尊属

一定の割合:相続人が配偶者と子またはそのいずれかの場合、法定相続分の二分の一

となります。

上記の遺言書のケースで、相続人は長男と次男の二人だけとしますと、長男も二男も「遺留分」は法定相続分(二分の一)の二分の一の四分の一となります。このケースでは長男は八分の一しか相続できませんから、遺留分として八分の一(四分の一引く八分の一)に相当する金銭を二男と次男の嫁に請求する権利(これを「遺留分侵害額請求権」といいます)を有することになります。

もっとも、遺留分は「権利」であって、当然に取得するものではありません。上記のケースで、長男が亡父への次男と嫁の献身的な苦労を十分に理解して遺言書に納得すれば遺留分の権利を主張しないで終わります。遺言書を書くときには「遺留分」のことにも少し注意が必要です。

なお、遺留分の権利を有する一定範囲の相続人は「配偶者、子、直系尊属」であって、「兄弟姉妹」は含まれません。従って、相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合で、遺産の全てを配偶者に相続させたいときには、遺留分のことは考えずにその旨の遺言書を書くことができます。

戸籍謄本の束から法定相続情報一覧図を作成

【相続手続を行うためには戸籍謄本等一式を集める必要がある】

相続人を確定するためには、被相続人(亡くなられた方)の出生から亡くなられるまでの戸籍謄本・除籍謄本をもれなく収集する必要があります。戸籍は改製(戸籍法の改正)や転籍(婚姻、本籍地の変更等)により頻繁に作り直されるのですが、その際、新しい戸籍には婚姻等により除籍された人の情報は記載されません。このため被相続人の直前の戸籍謄本(除籍謄本)だけではダメでなのです。

その他、相続人全員の直前の戸籍謄本も必要になります。

上記の戸籍謄本等の一式は、遺産不動産の名義変更や金融機関の相続手続で必ず提出を求められます。

【「法定相続情報一覧図」により相続手続がスムーズに!】

相続手続を行う先がいくつもある場合、上記の戸籍謄本等一式を手続を行う先に順番に提出しなくてはなりません。例えば、A銀行に提出して返却されたらB銀行に提出して返却されたら・・・というように、面倒ですし、手続もなかなか終わりません。

そこで法務局から相続人の情報を家系図のようにして1枚に集約した「法定相続情報一覧図」(正確には法定相続情報一覧図の写し)を交付してもらうと、それが戸籍謄本等一式(つまり戸籍の束ですね)の代わりとなって各種相続手続で使用することができ、相続手続の手間と時を節約することがあります。

(金融機関等によっては戸籍謄本等一式の提出を求められる場合もあるかもしれませんので、手続の際には必ず、個別に確認しましょう。)

【法定相続情報一覧図の取得方法】

法定相続情報一覧図は平成29年5月にスタートした法定相続情報証明制度によるもので最近はかなり周知されてきました。

ただ、最寄りの法務局へ行って「法定相続情報一覧図を下さい」と言えば直ぐに交付してもらえると誤解している方も多いようです。

法定相続情報一覧図の取得手順は以下のとおりです。

1 必要書類の収集(市区町村役所)

(1)被相続人(亡くなられた方)の出生から亡くなられるまでの連

続した戸籍謄本と除籍謄本

(2)被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票又は戸籍の附票

一般的には住民票の除票を取得します。なお、住民票の除票の

形式等は自治体により異なることがありますので、市区町村役

所の窓口で相続手続に使用する旨を告げると安心です。

(3)相続人全員の戸籍謄本又は戸籍抄本

相続人が未婚等で被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本と相

続人の戸籍謄本が同じものになることがあります。この場合は

重ねて取得する必要はありません。

(4)申出人(相続人の代表になって法定相続情報一覧図の交付を受

ける方)の氏名・住所を確認できることができる公的書類

・運転免許証の表裏両面のコピー

・住民票の写し、など

(5)各相続人の住所を証する公的な書面

・住民票の写し

・印鑑証明書

・戸籍の附票

2 法定相続情報一覧図の作成

(1)被相続人(亡くなられた方)及び戸籍の記載から判明する被相

続人の死亡日における法定相続人をA4用紙に家系図のように一

覧にした図(=法定相続情報一覧図)を申出人が作成します。

(注意)法務局は申出人から提出された法定相続情報一覧図を

スキャナで読み込み「原本」として保管します。法務

局での手続上、下から約5㎝、右から約2㎝は余白に

してください。

(2)法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書に必要事項を記入

なお、(1)の法定相続情報一覧図、(2)の申出書も法務局で見本を入手、または、法務局のホームページからダウンロードすることができます。

3 法務局(登記所)へ申出

上記2で作成した法定相続情報一覧図と申出書と、1で取得した必要書類(戸籍の束)を法務局(登記所)に提出します。

法務局(登記所)や時期により異なりますが、交付の申出から交付までには約10日程度かかります。

なお、交付の申出をする法務局(登記所)は以下のいずれかの地を管轄するところになります。

・被相続人の本籍地

・被相続人の最後の住所地

・申出人の住所地

・被相続人名義の不動産の所在地

法定相続情報一覧図の交付には手数料はかからず、無料で何通でも交付してもらえます。

交付申出にあたって提出した戸籍謄本等の書類(戸籍の束)は、交付のときに返却されます。

ところで、法務局(登記所)は、申出にあたって提出した戸籍謄本等の書類のチェックはしません。不備がありますと、追加の書類提出等が必要になります。ご心配の際には法務局(登記所)の相談窓口(予約制)を利用するか、または、以下の資格代理人に委任することもできます。

行政書士、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務

士、弁理士、海事代理士

横浜市戸塚区で相続手続のお手伝いをしている伊東眞人行政書士事務所では法定相続情報一覧図の交付申請の委任も数多くお受けしています。

お困りの際にはお気軽にお尋ねください。

相続で知っておきたい民法の条文

相続、遺言について民法という法律は、その第886条から第1050条にわたってさまざまなことを定めています。

ここで、一般的に知っておくと大切な条文について説明します。なお、条文の内容は、私がその趣旨と思うように解説し、割愛もしています。条文をすべて原文どおりに説明したものではありませんので、ご了解ください。

<第887条>

被相続人(亡くなられた方)の子は相続人になる。

被相続人が亡くなったときに子が先に死亡していたときには、孫が子に代わって相続人になる。

<第889条>

子がいない場合には、次の順序で相続人になる。

(1)直系尊属(親等)

(2)兄弟姉妹

<第890条>

配偶者は常に相続人になり、他の相続人と同順位となる。

<第896条>

相続人は、被相続人(亡くなられた方)が亡くなったときから、被相続人の全ての権利義務(プラスの財産とマイナスの財産)を承継する。

<第898条>

相続財産は相続人の共有となる。

~その後、以下に定められる趣旨に従って、共有した遺産を分割することになります。このためには相続人全員の合意が必要です。~

<第900条>(法定相続分)

相続人が複数あるときは、その相続分は次のとおりとする。

(1)子と配偶者が相続人

それぞれ二分の一

(2)配偶者と直系尊属(親等)

配偶者が三分の二、直系尊属が三分の一

(3)配偶者と兄弟姉妹

配偶者が四分の三、兄弟姉妹が四分の一

<第902条>

被相続人(亡くなられた方)は、生前に遺言をかくことで相続の要領を指定することができる。

<第906条>(遺産の分割の基準)

遺産の分割は、遺産の内容、相続人の年齢、職業など一切の事情を考慮して行う。

~上記の第900条(法定相続分)のとおりに分割しなくてはならない、ということでは必ずしもない。遺産は、相続人みんなで話し合って円満に相続してください・・・という趣旨かと私は思います。

<第915条>

相続人は被相続人(亡くなられた方)が死亡したことを知ったときから3ケ月以内に以下の相続方法を決める必要がある。

(1)単純相続

プラスの遺産もマイナスの遺産も全て相続する。

~一般的な相続の方法だと思います。~

(2)限定の承認

プラスの遺産の額を限度に相続する。

~マイナスの遺産がプラスの遺産の額を上回る場合に利用される方法

です。なお、この方法を利用するためには相続人全員の合意が必要

で、また手続きの手間がかかります。~

(3)相続放棄

~少しややこしいのですが、ここで定められている「相続放棄」と

は、最初から(亡くなられた方が死亡したときから)相続人でなか

ったことを法律的に主張するものです。

相続人の話し合いの結果、「私は遺産はいらない」ということは

多々あり、これを相続放棄とおっしゃる方がいますが、このような

ケースは民法第915条で定める相続放棄ではありませんので、誤

解しないでください。

<第960条>

遺言(上記第902条をご参照)は、民法で定める方式で作成しないと無効になる。

<第968条>

遺言の方式にはいくつかありますが、一般的な遺言の方式の一つである「自筆証書遺言」についてさだめています。

(1)自筆証書遺言を作成する場合には、遺言者が、全文、日付、氏名を自

署して印をおさなければならない。

(2)全文を自署してそれに財産目録を添付する場合には、財産目録は自署

でなくても構わない(パソコン等で作成してもよい)。

<第969条>

一般的な遺言のもう一つのである「公正証書遺言」についてさだめています。文字通り、公証役場で公正証書で遺言する方式です。

(1)証人二人以上の立ち合いがあること

~推定相続人(相続人になる可能性のある人)は証人になれません~

(2)遺言者が遺言の趣旨を公証人に口頭で伝えること

<第1004条>

自筆証書遺言を預かっている人、見つけた人は、被相続人(亡くなられた方)が亡くなったあと、その遺言書を早期に家庭裁判所に提出しなくてはならない。

~家庭裁判所で、「検認」という改ざん防止の手続きを受けなくては、金融機関等で相続手続を行うことが出来ません。~

<第1005条>

自筆証書遺言が封緘されている場合には、必ず、家庭裁判所で開封しなければならない。

<第1022条>

遺言は、いつでも、民法に定める方法により(第968条、第969条)、全部または一部を撤回することができる。

~遺言を書いたあとに気が変わったりしたときは、いつでも白紙・一部を撤回できます。撤回したうえで書き直すこともできます。~

<第1042条>(遺留分)

相続人のうち、「配偶者」「子」「直系尊属」は遺産の一定額を金銭で受け取る権利を有する。これを遺留分といいます。(兄弟姉妹は除かれます)

一定額は以下の通りとなります。

(1)直系尊属のみが相続人である場合

→法定相続分(第900条をご参照)の三分の一

(2)上記((1)以外)の場合

→法定相続分の二分の一

なお、遺留分はあくまでも「権利」であって、自動的に取得することを保障したものではありません。

遺言書に記載された自身が相続する金額が遺留分を下回り納得がいかない場合等に、他の相続人等に遺留分を下回る金銭の支払いを請求できる権利のことです。

逆に、遺言による場合、遺産分割による場合のいずれも、自身が相続する金額が遺留分を下回ってもそれに納得すれば、権利を主張しないだけで相続は終わります。

神奈川県横浜市戸塚区の伊東眞人行政書士事務所では、元銀行員で経験豊富な行政書士の伊東眞人が、横浜市戸塚区、横浜市栄区、横浜市泉区、横浜市港南区にお住まいの方を中心に相続、遺言、成年後見人等のご相談をお受けしています。

お困りごとや分からないことなどがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

金融機関の相続手続

1.銀行預金の相続手続

相続手続の要領は概ねどの銀行も同じなのですが、相続手続は銀行によって微妙に異なりますので、事前に手続を確認することをお勧めします。

相続の届出から相続預金の払出しまですべて電話と郵送で対応する銀行もあれば、一度は窓口に行かなくてはならない銀行もあります。

なお、銀行窓口は予約制のところが多いので訪問前に確認してください。

提出書類も、銀行により、また相続の方法によって異なることがあります。

ここでは、銀行の一般的な相続手続の流れについてご案内します。

(1)死亡の届出

・被相続人(亡くなられた方)が亡くなった旨を、取引店に行く、あるいは

電話で伝えます。今はインターネットでも出来る銀行もあります。

~死亡を伝えた瞬間、被相続人の口座は凍結されますので、被相続人に未

払いの引き落とし金等がある場合には注意が必要です~

・銀行から次のようなことを聞かれます。

「遺言書はありますか?」

「どなたがどのように相続するか(遺産分割協議)、お決まりです

か?」

「遺産分割協議書を作成されますか?」

・一週間から10日ほどで銀行から必要書類とその説明書が郵送されてきま

す。

(2)必要書類の提出

概ね次のような書類になります。

・相続手続の依頼書(各銀行独自の書式)

→届け出た預金を相続する人が決まっていれば、その相続人の銀行の口座

情報を記載することで相続預金を解約して振り込んでもらえます。

余談ですが、この振込手数料が銀行負担か相続人負担かは銀行により異

なります。

・相続人全員の印鑑証明書(一般的には発行後6か月以内)

・戸籍謄本

〇被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの連続する全期間分

〇被相続人(亡くなられた方)の死亡を確認できるもの(除籍謄本)

〇相続人の現在の戸籍

・法定相続情報一覧図の写しの原本

~前々回コラム「戸籍謄本の束から法定相続情報一覧図を作成」でも書き

ましたが、法定相続情報一覧図を作成しておけば、上記の戸籍謄本の束

の提出はほとんどの場合で不要になります。

戸籍謄本の束を各銀行に持ち運ぶ手間が省けますので複数の銀行で相続

手続を同時に行うこともできますし、銀行も戸籍謄本のチェックをする

ことが不要になるため、相続手続は比較的にスムーズに進みます。~

・遺言書(ある場合)

→自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所で検認の手続を受けてからです。

(前回のコラム「相続で知っておきたい民法の条文」の第1004条、

第1005条をご参照ください。)

・遺産分割協議書(作成する場合)

遺産を相続人がどのように分けるかを話し合い、その結果を書面にまと

め、全ての相続人が署名・押印(実印)するものです。

遺産に不動産がある場合には、相続人が一人のみの場合を除き、作成して

おかないと登記できません(登記手続については必ず登記所、司法書士の

先生にご確認ください)。

遺産が預金等の金融資産のみの相続の場合は、必ず遺産分割協議書を作成

する必要はなく、各金融機関の「相続手続の依頼書」に相続する人の名前

等を記入すれば手続は可能です。

ただし、この場合には、全ての金融機関の「相続手続の依頼書」に、その

預金を相続しない人も含めて相続人全員が署名押印する必要があり、相続

される金融機関口座が多いときなど、ちょっと面倒です。

(もし、相続人の一人が誤記訂正する場合、相続人全員の訂正印も必要に

なります)。

これは私見ですし、ケースにもよりますが、遺産分割協議書は「あの時の

相続はこうだった」とあとで一目で分かるという点でも作成しておいた方

が良いかもしれません。

・預金通帳、キャッシュカード等

紛失して見当たらない場合は、金融機関の「相続手続の依頼書」に、その

旨を記載する欄があるのが一般的です。

2.証券会社の相続手続

相続手続の流れや必要な書類は銀行の相続手続と同様です。

異なる点は以下の二点です。

(1)残高証明(呼称は証券会社で異なる)の発行依頼

証券会社によっては、具体的な相続手続の前に残高証明の発行依頼が必須のところもあります。

・証券会社からは定期的に保護預かり中の株式等に関する報告書が届けられ

ていますが、被相続人が急逝された場合など、その証券会社に口座があっ

たことは分かっても、具体的な金融資産が正確に把握できないこともあり

ます。

・証券会社で保護預かりとなっている株式等は相場ものですから、銀行預金

の通帳と異なり相続開始日(亡くなられた日)の価額が直ぐには分かりま

せん。

また、相続税が発生する場合にはこの価額の証明が必要になります。銀行

預金の相続の場合でも相続税が発生するときには残高証明書の発行依頼が

必要になります(相続税については必ず税務署または税理士の先生にご確

認ください)。

(2)証券会社に口座開設

銀行預金と異なり、株式等の相続する金融資産を解約(売却)して相続人に支払ってもらうことができません。

被相続人の口座があった証券会社に、相続人が口座を有しているか、もしなければ、新規に口座を開設しなければ相続手続ができません。

横浜市戸塚区の伊東眞人行政書士事務所は、横浜市戸塚区、横浜市栄区、横浜市泉区、横浜市港南区、他の皆さまの相続のご相談に親身にスピーディーに対応しています。行政書士伊東眞人は元銀行員で相続に関する知識経験も豊富です。

どうぞお気軽にご相談ください!

伊東眞人行政書士事務所

住所

〒244-0817

神奈川県横浜市

戸塚区吉田町1724-2

モデラ・ピークス戸塚6094

アクセス

東海道線・横須賀線・横浜市営地下鉄 戸塚駅から徒歩10分

駐車場:あり(要事前予約)

受付時間

9:00~17:00

定休日

土曜・日曜・祝日(応相談)